La paz, fruto de la justicia III

Juan Gerardi, mártir de la memoria histórica

Juan Gerardi, mártir de la memoria histórica

FernandoBermúdez, misionero,

San Marcos (GUATEMALA).

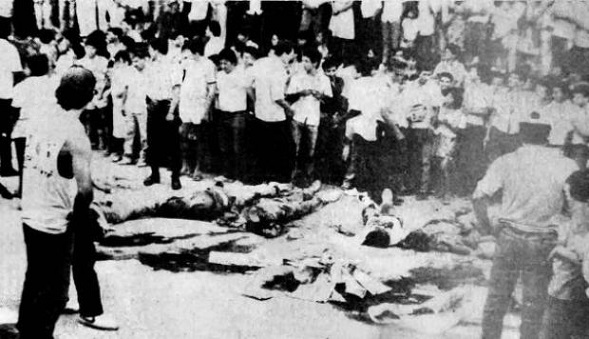

ECLESALIA, 19/04/24.- En la noche del 26 de abril de 1998 fue brutalmente asesinado el obispo guatemalteco Juan Gerardi. No podemos dejar pasar esta fecha del 26 de abril sin hacer presente a este profeta de la Memoria Histórica. Gerardi es un referente para toda América Latina y para el mundo entero por su compromiso con las víctimas de las guerras y en concreto con el conflicto armados de Guatemala que dejó alrededor de 200.000 muertos.

Gerardi fue un infatigable defensor de la dignidad de las personas, sobre todo indígenas y gente pobre. En 1995creó y coordinó el proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), para acompañar y ayudar a las víctimas del conflicto armado a redescubrir su dignidad y sanar sus heridas. El proyecto fue asumido por la Conferencia Episcopal en pleno. En las distintas diócesis se constituyeron equipos de animación. El pueblo guatemalteco se unió a sus obispos en el trabajo de la memoria histórica frente al olvido que querían imponer los grupos de poder y las fuerzas armadas.

Se recolectaron más 6.500 testimonios a lo largo y ancho del país. Los nombres de 60.000 víctimas se grabaron en las columnas del pórtico de la Catedral. Según el Informe del REMHI, el ejército y fuerzas gubernamentales son responsables del 93% de los asesinatos y masacres, mientras que la guerrilla fue responsable del 7%.

A los dos años de la firma de la paz, el 24 de abril de 1998, Gerardi presentó las conclusiones del proyecto de la Memoria Histórica en la Catedral de Guatemala en presencia de miles de personas y del cuerpo diplomático. En este Informe expresó:

“El proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica busca conocer la verdad, reconstruir la historia de dolor y muerte, ver los móviles, entender el porqué y el cómo. Mostrar el drama humano, compartir la pena, la angustia de los miles de muertos, desaparecidos y torturados; ver la raíz de la injusticia y la ausencia de valores… Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del reino de Dios tiene riesgos y sólo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos».

Dos días después fue brutalmente asesinado, con una gran piedra en la cabeza, cuando entraba a su casa. Militares a las órdenes del coronel Lima fueron los responsables. Fue una muerte programada por el Ejército guatemalteco. Era la noche del 26 de abril de 1998. Su muerte fue un duro golpe para la Iglesia y para todo el pueblo de Guatemala. En él se cumplen las bienaventuranzas del Evangelio. Su martirio nos confirma en la fe y esperanza de la misión de Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien, y en la fuerza de su Espíritu que sigue presente en la Iglesia que trabaja por la vida, la reconciliación y la paz que nace de la justicia.

Juan Gerardi fue un profeta, un hombre de profunda fe, disponible siempre a la voluntad de Dios. Y desde el reconocimiento de la presencia de Dios en la humanidad sufriente defendió el derecho a la vida de los pobres y promovió el rescate de la Verdad, silenciada durante muchos años en Guatemala por los poderes del Estado. Así surgió el Proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo objetivo fue la Reconciliación y la Paz. Con el reconocimiento de la Verdad, Juan Gerardi buscaba que nunca más se vuelva a repetir esta historia de dolor y de muerte. Posibilitó que la gente que sufrió la represión pueda contar su caso y sanar sus heridas psicológicas. Hay quienes dicen que la Memoria Histórica abre heridas. Los que así hablan no han entendido que las heridas que no se cierran gangrenan a la persona y a la sociedad. Para sanar esas heridas es necesario el conocimiento de la Verdad de lo que aconteció. No reconocer la memoria nos pone en riesgo de repetir los errores del pasado. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, y un pueblo sin historia es una masa informe de gente manipulable, sin identidad y sin sentido de pertenencia.

Gerardi expresó la esencia del REMHI: “Lo que nos interesa es el conocimiento de la Verdad, reconstruir la historia de dolor y muerte, ver los móviles, entender las causas. Ahí podremos ver el drama del dolor humano, sentir la pena, la angustia de los miles de muertos…, para que podamos ver la raíz de la injusticia y ver hasta dónde puede llegar el odio del hombre contra el hombre. Podremos ver también la ausencia de valores y la presencia de antivalores. Este conocimiento nos debe conducir a tomar una actitud solidaria”.

Buscaba ayudar no solo a las víctimas sino también a los victimarios. No hay reconciliación si no hay reconocimiento de la verdad. Asimismo, ayudó al pueblo guatemalteco a tomar conciencia de que las causas que originaron la guerra radican en la situación de injusticia, corrupción y violencia incrustada en las instituciones del Estado. Por eso, llamó a cambiar esta realidad, para construir la verdadera paz. Gracias al proyecto de la Memoria Histórica se ha logrado exhumar las víctimas que en diversas partes del país estaban sepultadas en fosas comunes.

El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas, “Guatemala, Memoria del Silencio”, calificó estos hechos contra la población civil en esos años de guerra, como “genocidio”.

A Gerardi lo mataron, pero resucitaron a un mártir. Su muerte es la más valiente denuncia de un sistema de injusticia institucionalizada que se sustenta a costa de explotar y discriminar a los más pobres. Fue asesinado porque quiso que se realizara el plan de Dios en Guatemala, porque dio a conocer la verdad de tantas violaciones a los derechos humanos. Él sabía que su vida corría peligro, que algunos sectores poderosos de la nación, civiles y militares, lo estaban amenazando. Pero él no abandonó su compromiso. Como Jesús, siguió hasta el final.

Los enemigos de la Verdad creyeron que con matar al Obispo acabarían con su obra. Sin embargo, él sigue vivo en la memoria del pueblo guatemalteco y latinoamericano, al igual que hicieron en el vecino país de El Salvador con Oscar Romero. Su muerte alienta hoy la lucha y la esperanza por una nueva Guatemala de paz, justicia y libertad. Su testimonio nos impulsa a continuar el trabajo que él comenzó y nos da fuerza para vencer las dificultades.

Gerardi era consciente de que iba a encontrar resistencias. Decía: “Ante los temas económicos y políticos mucha gente reacciona diciendo: para qué se mete en esto la Iglesia. Quisieran que nos dedicáramos solamente a los ministerios sacramentales. Pero la Iglesia tiene una misión que cumplir en el ordenamiento de la sociedad, que incluye los valores éticos, morales y evangélicos”.

El obispo Gerardi nos reta también a los cristianos de España a comprometernos en la búsqueda de la verdad sobre lo que sucedió durante la guerra civil y durante la dictadura franquista. “No se puede ocultar la verdad”. ¿Qué intereses hay en algunos políticos españoles para ocultar la verdad de lo que sucedió durante la dictadura? Es necesario conocer la verdad para que nunca más se repita esa página oscura de nuestra historia, pero también para dignificar a las víctimas. Es justo y necesario exhumar los innumerables cadáveres que aún se encuentran en fosas comunes. Es un derecho que tienen sus familiares, hijos y nietos y, sobre todo, porque es una exigencia ética dar sepultura digna a los muertos. Esa sí como se logrará la reconciliación y la paz que nace de la justicia. La figura profética del obispo Juan Gerardi debería ser un referente y una luz hoy en España.

El testimonio de su vida hasta derramar su sangre en solidaridad con las víctimas del conflicto, queda como legado no solo del pueblo guatemalteco sino también para todos los pueblos que han sufrido represión y genocidios. Su martirio nos confirma la presencia y la fuerza del Espíritu de Dios en la Iglesia y nos alienta a caminar llenos de esperanza y de fe en la utopía, hacia la construcción de otro mundo alternativo, signo de la presencia del reino De Dios.

(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia. Puedes aportar tu escrito enviándolo a eclesalia@gmail.com).

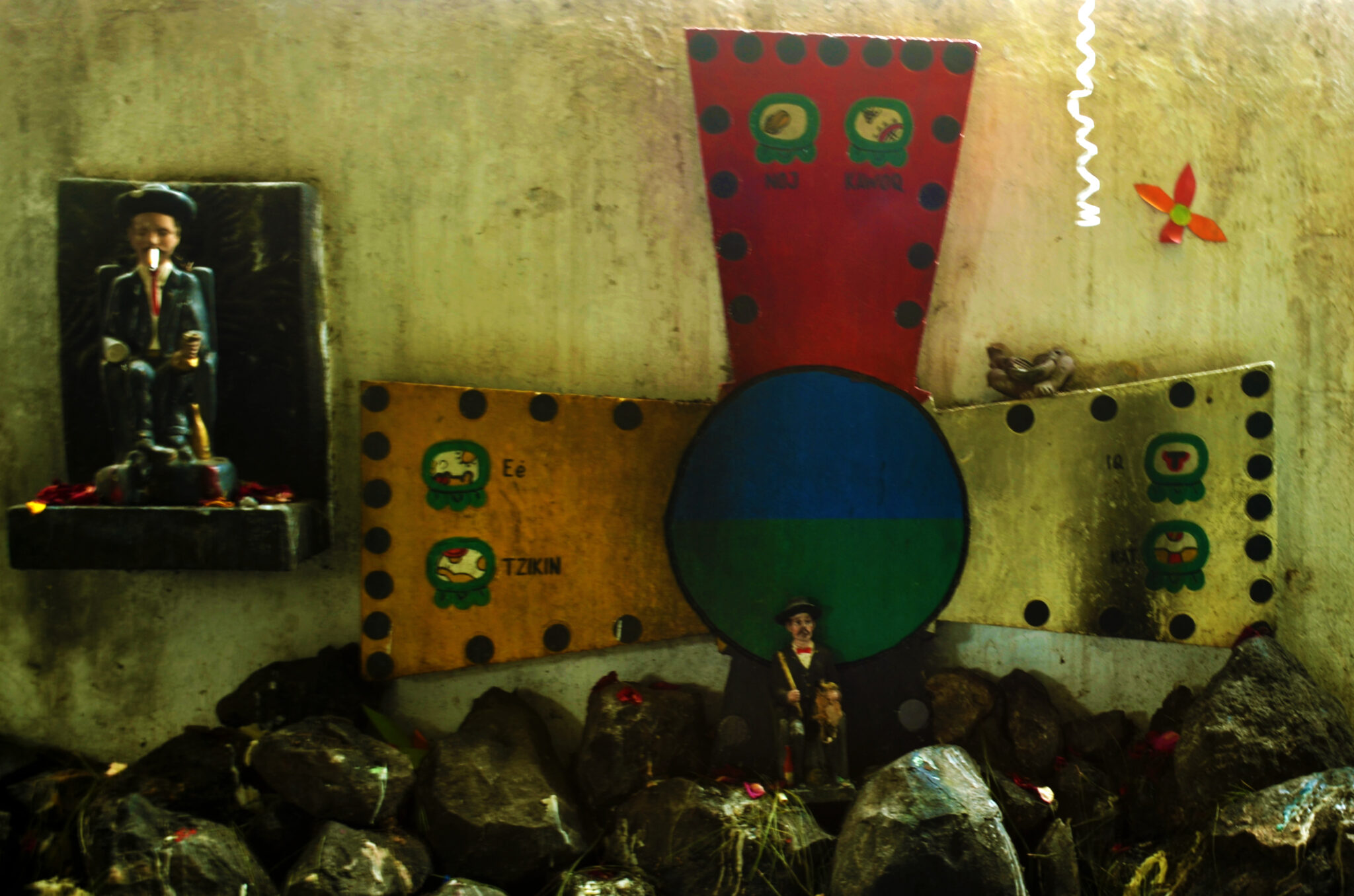

Fernando encontró sentido y pertenencia en las prácticas ancestrales, donde se ordenó como sacerdote. En esta entrevista cuenta cómo fue hacer ese camino siendo una personas de la diversidad sexual.

Fernando encontró sentido y pertenencia en las prácticas ancestrales, donde se ordenó como sacerdote. En esta entrevista cuenta cómo fue hacer ese camino siendo una personas de la diversidad sexual. Fernando Us prepara las ofrendas para la ceremonia

Fernando Us prepara las ofrendas para la ceremonia El altar de Fernando Us

El altar de Fernando Us

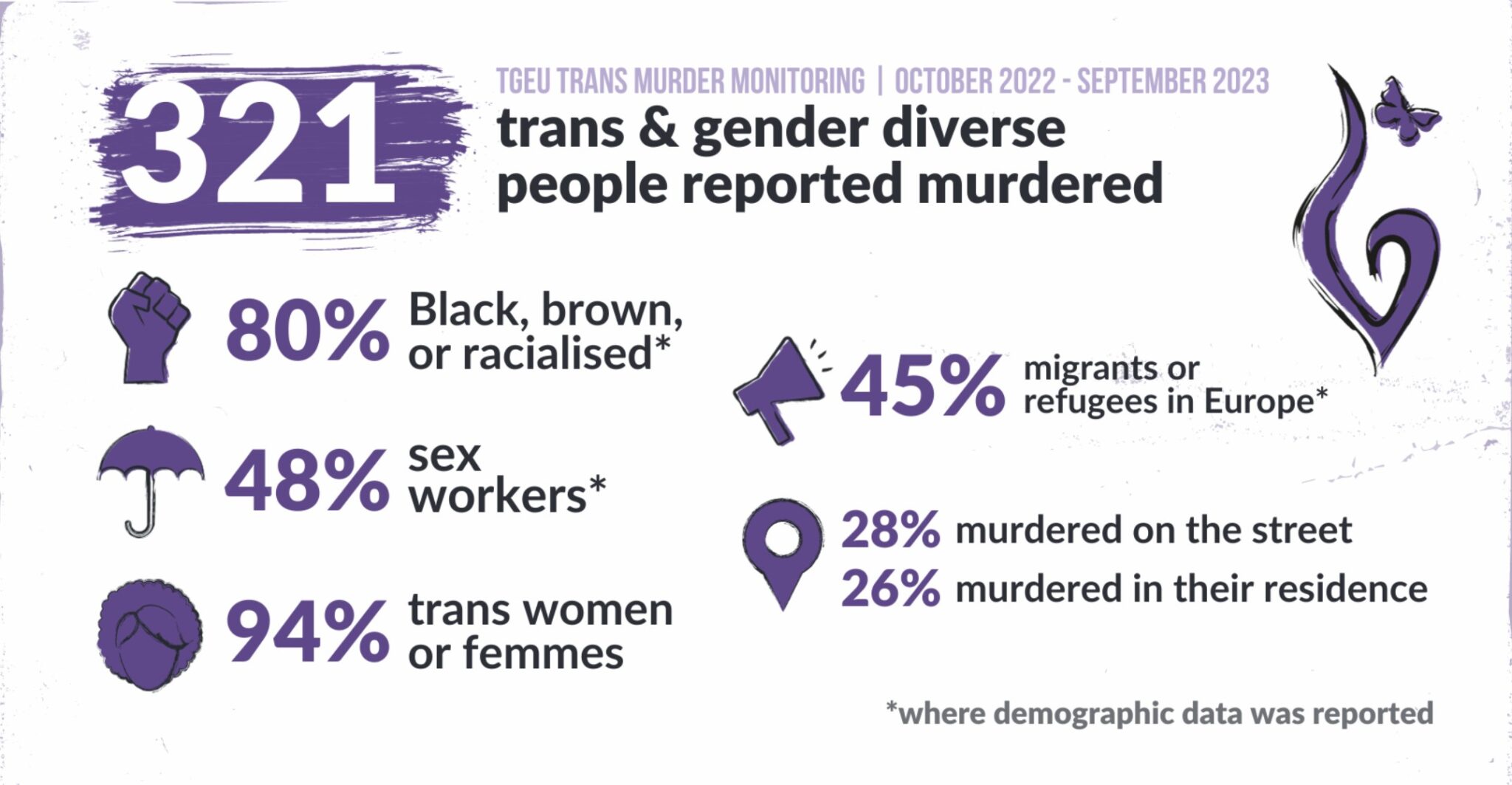

De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Cleo y a Valentina Paz eran trabajadoras sexuales y fueron asesinadas.

Cleo y a Valentina Paz eran trabajadoras sexuales y fueron asesinadas. Con sus transfemicidios, suman 23 los crímenes de odio registrados contra personas LGBTI+ en Guatemala en lo que va del año, según informó a Presentes Diego Lima del Observatorio de Muertes Violentas de la Asociación Lambda.

Con sus transfemicidios, suman 23 los crímenes de odio registrados contra personas LGBTI+ en Guatemala en lo que va del año, según informó a Presentes Diego Lima del Observatorio de Muertes Violentas de la Asociación Lambda. Sandra Torres (RICIG),

Sandra Torres (RICIG),

Cuatro mujeres trans que huyeron de México y Centroamérica hacia Estados Unidos relatan por qué se embarcaron en el camino migrante. Con tiempos y lugares distintos, todas tienen en común el abandono del Estado y una sociedad conservadora que les empujó a buscar la sobrevivencia lejos de

Cuatro mujeres trans que huyeron de México y Centroamérica hacia Estados Unidos relatan por qué se embarcaron en el camino migrante. Con tiempos y lugares distintos, todas tienen en común el abandono del Estado y una sociedad conservadora que les empujó a buscar la sobrevivencia lejos de

El 2004, la articulación de organizaciones LGBTI decide crear el “Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y los Crímenes de Odio Hacia Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales”, y se presenta el

El 2004, la articulación de organizaciones LGBTI decide crear el “Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y los Crímenes de Odio Hacia Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales”, y se presenta el

“Cuéntales que no somos ni magos ni brujos, solo ponemos más atención” Frase que acompaña los trazos de los nahuales en la pared y en la vida de Enrique Salanic. Fotografía: Emma Gómez.

“Cuéntales que no somos ni magos ni brujos, solo ponemos más atención” Frase que acompaña los trazos de los nahuales en la pared y en la vida de Enrique Salanic. Fotografía: Emma Gómez. Cotidianidad desde una de las comunidades de Cantel y al fondo Quetzaltenango, en época previo a la cosecha de maíz. Fotografía: Teresa Son

Cotidianidad desde una de las comunidades de Cantel y al fondo Quetzaltenango, en época previo a la cosecha de maíz. Fotografía: Teresa Son Ilustración de Kevin Moya : La Comunidad LGBTIQ+ en torno al fuego reivindica su existencia.

Ilustración de Kevin Moya : La Comunidad LGBTIQ+ en torno al fuego reivindica su existencia.  Arcadio Salanic, líder k’iche’, lucha contra el sistema de su comunidad para visibilizar sus derechos como hombre homosexual. Participa en grupos sociales y comunitarios del departamento. Fotografía: Emma Gómez

Arcadio Salanic, líder k’iche’, lucha contra el sistema de su comunidad para visibilizar sus derechos como hombre homosexual. Participa en grupos sociales y comunitarios del departamento. Fotografía: Emma Gómez Enrique Salanic vive desde la cosmovisión maya su sexualidad. A través de su espacio busca armonía, dualidad y complementariedad. Fotografía: Emma Gómez

Enrique Salanic vive desde la cosmovisión maya su sexualidad. A través de su espacio busca armonía, dualidad y complementariedad. Fotografía: Emma Gómez

Según testimonio de la integrante del colectivo luego de las amenazas de muerte empeoró la situación. Apareció Bersavi Revolorio Nájera, el transfemicida de Nancy quien golpeaba y extorsionaba a sus integrantes meses antes. Incluso le había roto los dientes a Nancy en una ocasión. Revolorio estaba vinculado a Martínez, habían sido compañeros de trabajo como guardias de seguridad en un club nocturno.

Según testimonio de la integrante del colectivo luego de las amenazas de muerte empeoró la situación. Apareció Bersavi Revolorio Nájera, el transfemicida de Nancy quien golpeaba y extorsionaba a sus integrantes meses antes. Incluso le había roto los dientes a Nancy en una ocasión. Revolorio estaba vinculado a Martínez, habían sido compañeros de trabajo como guardias de seguridad en un club nocturno. Venezolanos LGBTIQ están varados en diferentes países centroamericanos, expuestos a los mismos peligros que tuvieron que sufrir en la selva del Darién.

Venezolanos LGBTIQ están varados en diferentes países centroamericanos, expuestos a los mismos peligros que tuvieron que sufrir en la selva del Darién. “En Venezuela una vez hasta me golpearon por mi condición sexual. Me dieron un golpe en el ojo, que me dejaron viendo literalmente estrellitas. Tuve que salir corriendo porque capaz que me masacraban allí. Yo tenía como 21 años. Siempre estaba como escondiéndome, caminando con cuidando, tratando de verme lo más hombre posible, tenía que ser una persona que no soy yo. Porque o llamaba la atención o me empezaban a gritar cosas. Me robaban porque siempre somos presa fácil de robar”, cuenta Manuel.

“En Venezuela una vez hasta me golpearon por mi condición sexual. Me dieron un golpe en el ojo, que me dejaron viendo literalmente estrellitas. Tuve que salir corriendo porque capaz que me masacraban allí. Yo tenía como 21 años. Siempre estaba como escondiéndome, caminando con cuidando, tratando de verme lo más hombre posible, tenía que ser una persona que no soy yo. Porque o llamaba la atención o me empezaban a gritar cosas. Me robaban porque siempre somos presa fácil de robar”, cuenta Manuel. (Reuters) – El Tribunal Supremo de EE.UU. dijo el lunes que se ocuparía de la petición de una mujer trans guatemalteca para evitar la deportación después de que un Consejo de Inmigración de EE.UU. dijera que no había demostrado que se enfrentaría a la persecución si regresaba a su país de origen.

(Reuters) – El Tribunal Supremo de EE.UU. dijo el lunes que se ocuparía de la petición de una mujer trans guatemalteca para evitar la deportación después de que un Consejo de Inmigración de EE.UU. dijera que no había demostrado que se enfrentaría a la persecución si regresaba a su país de origen. De su blog

De su blog

El 8 de marzo se aprobó la ley 5272 que prohíbe el matrimonio del mismo sexo, pone en peligro a las diversidades sexuales y eleva la pena a las mujeres que aborten.

El 8 de marzo se aprobó la ley 5272 que prohíbe el matrimonio del mismo sexo, pone en peligro a las diversidades sexuales y eleva la pena a las mujeres que aborten.

Julio se vio caracterizado por las luchas de los pueblos originarios y la comunidad +LGBTIQ+ a salir a las calles con el Paro Plurinacional reclamando la mala gestión de la pandemia, las tormentas Eta y Iota y la corrupción de la actual administración del gobierno.

Julio se vio caracterizado por las luchas de los pueblos originarios y la comunidad +LGBTIQ+ a salir a las calles con el Paro Plurinacional reclamando la mala gestión de la pandemia, las tormentas Eta y Iota y la corrupción de la actual administración del gobierno. Andrea Mutz González de 28 años fue asesinada en junio de este año

Andrea Mutz González de 28 años fue asesinada en junio de este año El activista murió en noviembre a causa de problemas de salud.

El activista murió en noviembre a causa de problemas de salud.

Comentarios recientes