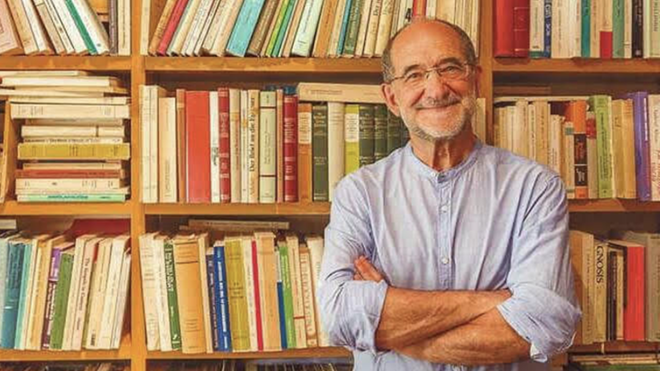

Es, sin duda, uno de los más prestigiosos biblistas del mundo, pero Xabier Pikaza(Orozco, 1941) no se lo cree demasiado ni presume de ello. Con una quincena de grandes libros a sus espaldas ha marcado toda una época en la exégesis católica. Y, para ser fiel a sí mismo y a sus ideas, tuvo que sufrir y hasta dejar, junto a su amigo Senén Vidal, la Pontificia de Salamanca, donde ambos enseñaban. Hace 40 años, los dos jóvenes investigadores y amigos tenían un plan: “Estábamos planeando los siguientes trabajos, él sobre textos del NT, yo sobre la iglesia. Pero murió a los dos años (2016) y me dejó a solas con 2000 páginas locas sobre el origen de la Iglesia según el NT. Y de allí, al cabo de ocho años de revisión ha nacido ese libro, ‘Compañeros y amigos de Jesús’ (Sal Terrae)”.

O dicho de otra forma, “ofrecer una visión de conjunto de la iglesia, a partir del NT, tomando como clave la experiencia pascual de las mujeres”. Un libro que era una deuda pendiente con Senén, su amigo, con Mabel, su amor, y con tantas mujeres olvidadas y marginadas en la historia de la Iglesia. Y hasta me atrevería a decir con RD. Con nosotros estuvo desde los inicios, hace 25 años y sigue siendo uno de nuestros mayores activos. Gracias por todo, hermano.

Aquí está tu nuevo libro: ‘Compañeros y amigos de Jesús’ (Sal Terrae). ¿Cuántos van?

Unos cuantos, según se cuenten. Puedes poner una docena de libros básicos y dos o tres de repeticiones y reinterpretaciones, sobre temas convergentes: Teoría de la religión, tratados sobre Dios, comentarios de Biblia, historia y sentido de la iglesia, espiritualidad, cuatro diccionarios (sobre Dios, Biblia, Religiones, Teólogos…) El tema no es la cantidad, sino la calidad, novedad y oportunidad, que quizá es menor que la cantidad.

En la dedicatoria dices: “Para Mabel, amiga de Jesús” ¿Y el amor de tu vida?

Mabel forma parte del básico de compañeros y amigos de Jesús… Me gustaría decir que también yo soy, como ella con ella, de esos amigos-compañeros-hermanos de Jesús, de los que habla su discípulo “amado” (Jn 15, 1) y el evangelio de Marcos (3, 31-35). Pero eso tendrán que decirlo ellas y otros que me conocen. Por mi parte me limito a repetir lo que dijo Pablo en 2 Timoteo: Quiero culminar con Jesús mi “carrera”.

¿Cómo definirías esa carrera de la iglesia en la que has estado y sigues? ¿Cuál es la visión de iglesia que ofreces en este libro? ¿Qué tesis es la que defiendes?

Quizá pueden “resumirse en cuatro”, como decíamos Senén Vidal y yo, hace cuarenta años, antes de dejar, los dos juntos, la Universidad Pontificia de Salamanca. Me acaban de hacer otra entrevista sobre el tema, y para no perderme en ideas generales he resumido en cuatro nuestras tesis de entonces, mis tesis de ahora:

1. La iglesia no nace de Pablo, ni siquiera de Jesús, ni de Israel, sino que ella es el verdadero pueblo de Israel, humanidad de Dios en camino, en comunión con todos los pueblos de la tierra. También los judíos rabínicos dicen que ellos son iglesia, comunidad de compañeros y amigos de Dios, en la línea de Moisés y los profetas y rabinos, sin negar en principio a Jesús, pero sin fijarse en él, pues no parece una piedra necesaria para el edificio de su templo (cf. Sal 118, 22; Mc 2, 10-11; Hch 4, 119).

2. La iglesia no es Jesús por aislado, sino Jesús con compañeros, amigos y hermanos, en ejercicio de diálogo, encuentro y comunión de vida, unos con y contra (pero, al fin, en comunión con otros, y con todos) y con otros, varones y mujeres, encuentro de vida, de seres humanos, de vivientes, que se dan vida unos a otros, superando así la envidia, la lucha, la muerte, a través del Dios que se manifiesta por Jesús como amor que muere en los demás, resucitando en ellos.

3. La iglesia nace del fracaso de Jesús Mesías como “cristo” superior de ley o guerra, rabino triunfante, celota militar victorioso. La iglesia no nace de un triunfo militar, político o económico de Jesús, sino de su fracaso en amor y por amor. No nace de imponer, sino de dar vida, como Dios (por Dios, en Dios). Jesús ha sido el “hombre de Dios” (ser humano, representante de todos los humanos, mujeres y varones) que triunfa perdiendo, como víctima universal, al servicio de todos. Pablo dijo en esa línea la palaba clave: … El Mesías ha muerto (1 Cor, 15, 3-4). F. Nietzsche d rá más tarde “Dios ha muerto”, pero esa es una palabra engañosaLa verdad más honda es que Cristo ha muerto como Dios de imposición, como víctima crucificada, y que así, como víctima de la violencia de los hombres, muriendo por ellos, ha podido ofrecerles vida de Dios. De esa entrega/fracaso del mesías, que muere por amor y para bien de todos, nace la Iglesia israelita, cristiana y humana, abierta a toda la humanidad.

4. La iglesia es una experiencia de “resurrección” de Jesús en aquellos que acepan su mensaje y camino, a partir del mensaje de unas mujeres, especialmente de tres (las tres Marías). Las mujeres descubren que Jesús no es Cristo de Dios y fundador de Iglesia a pesar de haber muerto, sino precisamente por haber muerto ofreciendo y compartiendo su vida en amor por todos y revelando de esa forma al Dios verdadero, que no es poder sobre los hombres, sino amor y vida en ellos. En ese sentido, la iglesia es una experiencia básica de resurrección: De otros nacemos, para otros y con otros vivimos, en ellos resucitamos, triunfando así sobre la muerte.

Según eso, la iglesia la crearon unas mujeres, que creyeron en Jesús….

Nació por clari-videncia y amor de esas mujeres, que abandonan la tumba cerrada de Jerusalén y van a Galilea, para encontrar allí al verdadero Jesús que les espera por haberle amado, por haber sido amado por ellas. Ellas, como son signo de toda la humanidad, varones y mujeres, fueron las primeras madres, hermanas, amigas y compañeras de la iglesia, como dice Marcos 3,21-35. Así descubrieron y formularon, a partir de Jesús, la experiencia de la nueva humanidad que nace de la vida transmitida y compartida en conocimiento y palabra, en comunión de amor que pervive a través de la muerte, por encima de la muerte. Esa es la verdad y vida de Jesús, presencia de Dios (Dios hecho hombre, humanidad) en la historia de los hombres.

¿Cómo se abrió ese camino? ¿Cómo se expresó esa historia?

No es fácil precisarlo en forma de crónica pura, de hechos externos, y no hay una sino varias historias, contadas de maneras convergentes… Ésta es la historia que proclaman Marcos y Pablo, Mateo y Lucas, el Discípulo Amado y Tomás…. Los primeros años de la iglesia (30-40 d.C.) fueron de “caos creador” (con el Espíritu de Dios anidando sobre las aguas conforme al modelo de Gen 1-2, del Cantar de los Cantares y los Salmos y finalmente de Mc 1, 9-11). En esos años clave se produjo, un abanico riquísimo de experiencias y caminos de seguimiento de Jesús, partiendo de las mujeres de Galilea (con los Doce, con grupos de creyentes “helenistas”, parientes legales de Jesús, proto-gnósticos, como cuenta de una forma precisa y fundante el “evangelio” pentecostal de Hechos 1, 14-14).

Según eso, en principio, no hay una, sino varias iglesias, en comunión o sínodo constante…

Hay una, la única iglesia de Jesús, en varias iglesias, porque la unidad no es aislamiento y exclusión, sino comunión, pues allí donde sólo hay uno no hay ninguno. Del principio sin principio de Dios no surge el “uno”, sino la comunión de las iglesias… Cuando Pablo se hizo cristiano, en el camino de Damasco ya había varias iglesias que eran una, como él cuenta de manera muy precisa en sus cartas, sobre todo en 1 Corintios. Pablo entró a formar parte de una iglesia donde estaban ya Pedro y los Doce, con los hermanos/parientes de Jesús, con otros grupos de “apóstoles” y comunidades extensas de 500 hermanos. Así lo cuenta en 1 Cor 15, 3-8.

Pero no incluye en ese pasaje a las mujeres, con María Magdalena, ni a la madre de Jesús con Salomé, que forman, como has dicho en algún sitio “la trinidad femenina del principio de la Iglesia”

Gracias por la cita, pero los principios-principios nos desbordan siempre. Cuando una nueva realidad nace no está ya al principio, en lo que los cabalistas llamaban “en sof” (aquello que no puede decirse ni contarse, el infinito…). Cuando la nueva realidad se ve y puede contarse ya son “varias realidades en comunión”. Cuando llegamos al principio, lo importante (las mujeres con Jesús) ya ha pasado. Por eso, las primeras mujeres del principio de la iglesia quedan siempre veladas…. Todo procede de ellas, pero a ellas no se las puede contar…, como vemos no sólo antes de Pablo (1 Cor 15, 3-8), sino antes Pedro, como dice de manera tajante Marcos 16, 1-18.

A pesar de esto, tú quieres hablar de la iglesia antes de Pablo… ¿No te parece imposible?

En un sentido es imposible, pero lo imposible es lo importante. De eso he querido tratar, de la iglesia de Jesús y de sus primeros compañeros y amigos, antes de que se pudiera hablar más en concreto de Pedro y de Pablo.

Aquí me he fijado más en Pablo porque es la figura más conocida y estudiada de la iglesia primitiva. Yo mismo había querido escribir una redacción anterior de este libro titulada: La Iglesia antes de Pedro. Pero no me salía, y por eso la dejé a un lado. Tampoco pude escribir una iglesia antes de las mujeres, pues antes de ellas no hay “iglesia que se cuente”. Ellas hacen “cosas”, hacen todo, pero no se paran a contarlo. Me he fijado en Pablo, y por eso he podido escribir ese libro y titularlo “la iglesia antes de Pablo?

¿Cómo entró Pablo en la Iglesia?

De un modo “genial”, si me permites utilizar esa palabra. Entró como catalizador y fuente de comprensión unitaria del mensaje y seguimiento de Jesús, entendidos desde su muerte. Un amigo que ha leído el manuscrito de este libro me ha dicho: Tu Pablo ha entrado en la iglesia como un elefante en una cacharrería… Sí, como un elefante, o quizá mejor como un “camello” (Pablo era constructor de tiendas de campaña para camelleros). Entró como elefante/camello, pero aprendió, cambió…

Así pudo hacerlo porque, en la línea de las mujeres de la tumba vacía y de Galilea, él descubrió y dijo que la muerte de Jesús como Cristo fracasado de Israel era experiencia y principio de resurrección, presencia de Dios que da/regala su vida por los hombres, muriendo así y resucitando en ellos, De esa forma fue el primer teólogo de la iglesia, pero no por “crear los datos” (inventar la iglesia), sino por interpretarlos de un modo unitario, coherente, en el lugar de cruce de la cultura/vida judía y de la cultura/vida helenista. Con Pablo he terminado este libro, de un modo abierto, como diciendo “seguirá”.

No sé si entiendo bien lo que me dices. Resúmeme lo que has dicho

Quizá las cinco “tesis” anteriores pueden resumirse en tres. (a) La iglesia sigue siendo Israel, con los profetas y el Cantar, con los Salmos, el Kohelet y Job, todo Israel tal como ha sido revivido y recreado por Jesús. (b) La iglesia nace de la interacción de Jesús con sus compañeros y amigos, especialmente con sus amigas y compañeras, mujeres marginadas, en medio de un mundo de excluidos, pobres, enfermos, desclasados…. (c) La iglesia es, según eso, una comunidad que nace del diálogo de Jesús con una serie de amigas y amigos, un diálogo que se intensifica tras la muerte de Jesús, ajusticiado por los poderes establecidos.

Eso me parece más claro. Volvamos al principio ¿Qué hay de Senén Vidal en este libro tuyo?

Muchísimo. Está sobre todo nuestro plan de jóvenes investigadores y amigos, que queríamos ofrecer una visión de conjunto de la iglesia, a partir del NT, tomando como clave la experiencia pascual de las mujeres. Esa era una idea clave de Senén. Un movimiento como el de Jesús no pudo nacer de una “clase” de letrados varones, sino de la “autoridad de la vida” que recogen la gran tradición de Israel y la de Jesús, mejor que los varones, partiendo de la función de Eva en el Génesis y en especial de las mujeres ejemplares de Israel, como la Sabiduría de Proverbios y la Sulamita del Cantar.

Eso no se suele decir… ¿No te parece muy nuevo?

Es muy nuevo para algunos, pero es bien conocido para muchos No se suele decir en círculos de poder de varones, pero es un tema esencial de los libros sapienciales de Israel, y de la primera tradición cristiana… Ciertamente, Pablo es esencial para la iglesia, pero viene en un segundo momento, lo mismo que Pedro y otros varones (Discípulo Amado, Tomás, Jacobo el hermano de Jesús…). Los varones vienen en un segundo momento, cuando las claves de la iglesia ya están instituidas. Por eso he titulado este libro “la iglesia antes de Pablo”, aunque podría haberlo titulado, quizá mejor “la iglesia antes de Pedro.

De eso tendríamos que hablar más…. No sé si éste es el momento de hacerlo. Tú dices en este libro que Jesús era “campesino sin campo, agricultor sin agro, hombre del común… marginado, pero no resentido”…

Ésa es una frase “retórica”. Es cierta, pero debe matizarse. El ideario de un tipo de pueblo de Israel está vinculado a campesinos con campo y a pastores con pasto… Pero en tiempo de Jesús (I d.C.) ese modelo de buenos propietarios se había roto y Jesús tuvo que crear un movimiento de humanidad (reino) donde cupieran (fueran esenciales) los desclasados (pobres, enfermos, “posesos”, pecadores oficiales, víctimas de la sociedad dominantes…

Sigues diciendo: “El grupo de Jesús no necesita letrados y, si los hubiere, no serían por ello superiores a los otros”. ¿Y qué pasó después y sigue pasando hoy con los clérigos?

En aquel momento (tras la federación de tribus y los reinos de Samaría y Jerusalén, con la comunidad del templo) estaba naciendo un nuevo judaísmo como federación de sinagogas, con una generación espléndida de letrados, sobre todo de línea farisea, que desembocaron en el nuevo Israel de la Misná y del Talmud, que ha subsistido hasta hoy.

Leer más…

De su blog Fe y Vida:

De su blog Fe y Vida:

De su blog Fe y Vida:

De su blog Fe y Vida:

San Benito, Francisco de Zurbaran. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York

San Benito, Francisco de Zurbaran. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York

El gran biblista español publica ‘Compañeros y amigos de Jesús‘ (Sal Terrae)

El gran biblista español publica ‘Compañeros y amigos de Jesús‘ (Sal Terrae)

De su blog Punto de Encuentro:

De su blog Punto de Encuentro: Enrique Abad, consiliario de la HOAC y ponente en el III Seminario Monseñor Antonio Algora

Enrique Abad, consiliario de la HOAC y ponente en el III Seminario Monseñor Antonio Algora

La publicación de hoy es del colaborador invitado Craig A. Ford (él/él), profesor asistente de Teología y Estudios Religiosos en St. Norbert College en De Pere, Wisconsin. También forma parte del cuerpo docente del Instituto de Estudios Católicos Negros de la Universidad Xavier de Luisiana, el único colegio o universidad católica históricamente negra (HBCU) del país. Escribe sobre temas en la intersección de género, raza, sexualidad y la tradición moral católica. Craig habló recientemente como parte del panel del Ministerio New Ways,“What Dignitas Infinita Ignored: Perspectives on LGBTQ+ Dignity,” (“Lo que Dignitas Infinita ignoró: Perspectivas sobre la dignidad LGBTQ+”, que está disponible

La publicación de hoy es del colaborador invitado Craig A. Ford (él/él), profesor asistente de Teología y Estudios Religiosos en St. Norbert College en De Pere, Wisconsin. También forma parte del cuerpo docente del Instituto de Estudios Católicos Negros de la Universidad Xavier de Luisiana, el único colegio o universidad católica históricamente negra (HBCU) del país. Escribe sobre temas en la intersección de género, raza, sexualidad y la tradición moral católica. Craig habló recientemente como parte del panel del Ministerio New Ways,“What Dignitas Infinita Ignored: Perspectives on LGBTQ+ Dignity,” (“Lo que Dignitas Infinita ignoró: Perspectivas sobre la dignidad LGBTQ+”, que está disponible

“El camino sinodal ha puesto en evidencia el malestar de las mujeres tanto por su ausencia en los espacios de liderazgo y toma de decisiones como por el clericalismo y machismo que muchas veces se sufre dentro de los grupos y comunidades en las que se participa”

“El camino sinodal ha puesto en evidencia el malestar de las mujeres tanto por su ausencia en los espacios de liderazgo y toma de decisiones como por el clericalismo y machismo que muchas veces se sufre dentro de los grupos y comunidades en las que se participa” De su blog Fe y Vida:

De su blog Fe y Vida: El lector que lo desee puede saltar este párrafo introductorio, simplemente biográfico. Nací a menos de un cuarto de hora, andando, de la Sagrada Familia, ideada y comenzada por Gaudí. De pequeños íbamos a jugar allí y los domingos de Ramos acudíamos a la bendición de palmones. Mi familia participó en las campañas de donativos para ese templo expiatorio que sólo se podía construir con limosnas o dones anónimos, pequeños y, obviamente, voluntarios. Gaudí quiso que los retablos, las catequesis para los obreros y los vecinos, se viesen y se entendiesen desde fuera; dentro, la luz, la belleza, el misterio. Todo era bello. Ha tardado tiempo en levantarse y aún no está acabada. Debe ser así. En 1982 obtuve plaza de funcionario (esto viene a cuento de algo posterior), ahora pensionista. Durante veinte años he enseñado Ética social y empresarial en una facultad universitaria y por lo mismo he publicado (hemos) centenares de páginas sobre estos temas. Reconozco que

El lector que lo desee puede saltar este párrafo introductorio, simplemente biográfico. Nací a menos de un cuarto de hora, andando, de la Sagrada Familia, ideada y comenzada por Gaudí. De pequeños íbamos a jugar allí y los domingos de Ramos acudíamos a la bendición de palmones. Mi familia participó en las campañas de donativos para ese templo expiatorio que sólo se podía construir con limosnas o dones anónimos, pequeños y, obviamente, voluntarios. Gaudí quiso que los retablos, las catequesis para los obreros y los vecinos, se viesen y se entendiesen desde fuera; dentro, la luz, la belleza, el misterio. Todo era bello. Ha tardado tiempo en levantarse y aún no está acabada. Debe ser así. En 1982 obtuve plaza de funcionario (esto viene a cuento de algo posterior), ahora pensionista. Durante veinte años he enseñado Ética social y empresarial en una facultad universitaria y por lo mismo he publicado (hemos) centenares de páginas sobre estos temas. Reconozco que  De su blog Fe y Vida:

De su blog Fe y Vida: De su blog Fe y Vida:

De su blog Fe y Vida:

De su blog Poliedro y periferia:

De su blog Poliedro y periferia: La Adoración de los Magos, por Edward Burne-Jones (1904)

La Adoración de los Magos, por Edward Burne-Jones (1904)

Leído en Koinonia:

Leído en Koinonia:

Comentarios recientes