Un documental relata la historia de dos sobrevivientes trans detenidas y torturadas en la dictadura argentina

Fuente Agencia Presentes

Agustina Ramos

Agustina Ramos

“Donde habite la memoria” es un documental que cuenta la vida de Julieta González y Fabiana Gutiérrez, sobrevivientes del centro clantestino Pozo de Banfield.

HIJXS denuncia atentado político: una militante feminista de la agrupación fue golpeada y abusada

“Ahí está Judith, con ella yo estuve en el Pozo de Banfield. Esta soy yo, la Mosca Tse Tse, la Carla Pericles y la Marcela Ibañez en la Plaza de San Fernando. Plena dictadura esto”. Julieta Alejandra González, conocida como “La Trachyn”, sostiene entre sus uñas rosa pastel una foto en blanco y negro de sus amigas y de ella posando veraniegas ante el disparo de una cámara que inmortaliza el momento. La imagen pertenece al documental Donde habite la memoria, una producción audiovisual que condensa parte de las vidas de Julieta y Fabiana Gutiérrez, dos sobrevivientes trans de la última dictadura cívico militar, detenidas ilegalmente en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “Pozo de Banfield” entre 1976 y 1977.

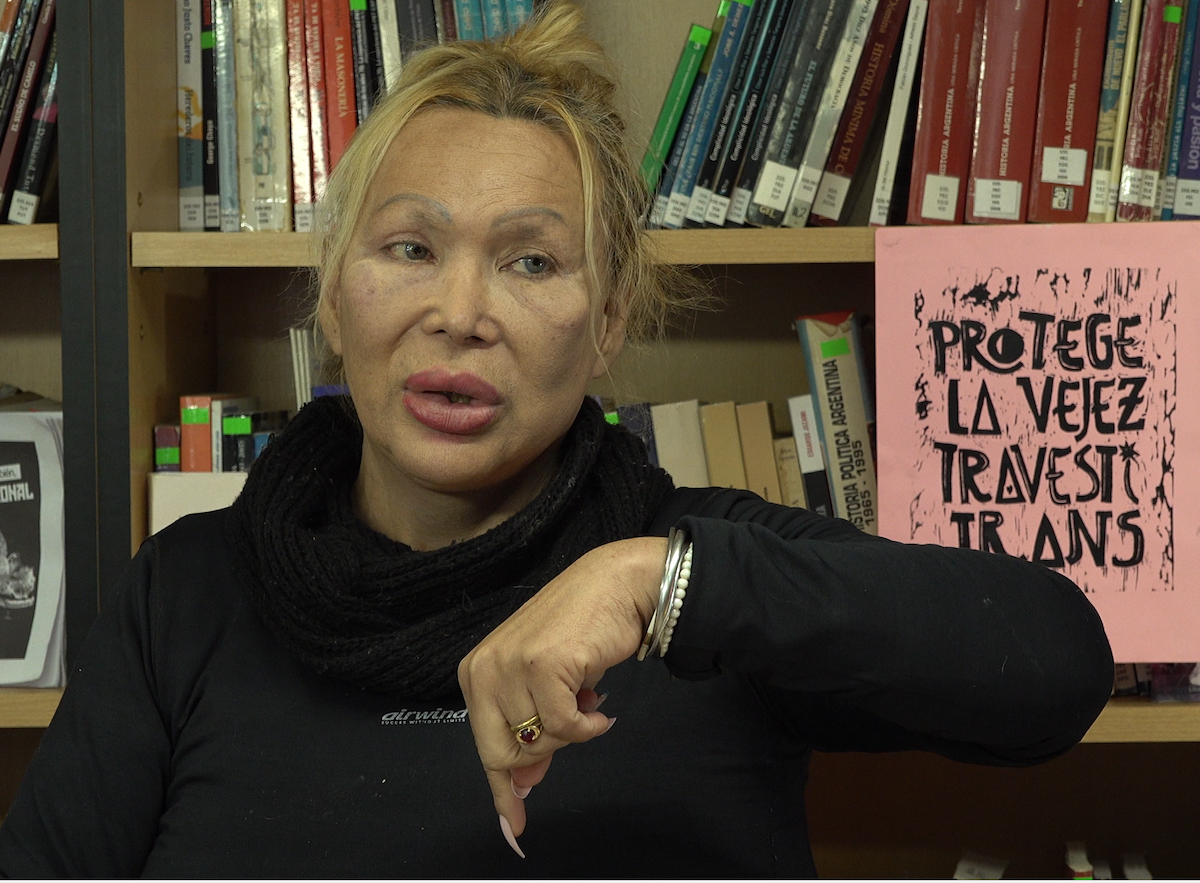

Fabiana Gutiérrez. Foto 2: Carolina Musso

Fabiana Gutiérrez. Foto 2: Carolina Musso

“Tantas de mis compañeras ya no están más, de las que estuvieron detenidas en este Pozo. Era el Pozo del terror para nosotras”, dice Fabiana en un fragmento del mediometraje. En el Pozo de Banfield estuvieron secuestradas alrededor de 440 personas, de las cuales 170 fueron asesinadas o desaparecidas.

En abril de 2023, cinco mujeres trans y travestis sobrevivientes de la dictadura -entre ellas, Fabiana y Julieta- declararon por primera vez en un juicio de lesa humanidad por las torturas y vejaciones que sufrieron durante el Terrorismo de Estado. El próximo martes a las 13.30 se leerá la sentencia en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, en el marco de esta causa que juzga los crímenes perpetrados en las brigadas del sur del Conurbano de la provincia de Buenos Aires, conocida como Causa Brigadas.

“Nunca más alguien tiene que estar en esos lugares, sentir que ellos eran dueños de tu vida, que te basureaban como querían, te violaban. Y uno no podía decir nada de eso. Hoy poder contarlo es una alegría amarga. Es justicia”, expresó a Presentes Trachyn, que actualmente milita en la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

Historias que hablan por otras

El documental es una tesina de grado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, dirigido por María Clara Olmos y Carolina Musso. La semana pasada se presentó en el espacio de Memoria ex CCDTyE Pozo de Banfield, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. A este lugar regresaron las protagonistas -Fabiana por primera vez desde la vuelta de la democracia- en distintas escenas del film.

“Una decisión fuerte fue focalizar en ellas dos, que sean las protagonistas y que lo que guíe el documental sean sus historias, que si bien son particulares e individuales, con ellas se reflejan las historias de tantas otras compañeras del colectivo. Creemos que en eso individual está lo colectivo”, compartió a Presentes Olmos, quien es comunicadora y periodista de la agencia Télam.

Julieta Alejandra González. Foto: Carolina Musso

Julieta Alejandra González. Foto: Carolina Musso

A lo largo del documental, ambas relatan lo que vivieron durante sus detenciones ilegales: torturas físicas y psicológicas, abusos sexuales, trabajo forzado. “Les gustaba que nosotras sufriéramos de una manera absurda. No sé qué es lo que querían lograr con esta situación. Era una obsesión que tenían. Usaron el poder contra nosotras, nos hicieron muchísimo daño. A las que tenían un valor más fuerte que yo, que se sabían defender, a ellas las hicieron desaparecer. No podíamos tener un objetivo, una razón de vida”, Fabiana a Presentes, a través de una llamada desde Italia, donde se exilió en la década de 1980. Cuando fue detenida por primera vez contaba con 14 años y hoy, con 62.

Sus recuerdos no solo se centran en lo que vivieron en carne propia, sino también en lo que pudieron observar u oír sobre les demás detenides. “Todos los días de mi vida veo a esa chica jovencita que vi encerrada en un calabozo. Veo esa cara de tristeza, angustia, dolor, como diciendo por qué yo, por qué estoy en este lugar. Nada justificaba que esté esa chica ahí. Hoy ser la voz de ella y de esos chicos que nos preguntaban desde arriba ‘¿dónde estamos?’ Nosotras decíamos: ‘En el Área Metropolitana de Banfield’”, recordó Julieta.

En El Pozo estuvieron detenidas por lo menos 30 mujeres embarazadas, según los registros que existen. Entre 1976 y 1977 funcionó una maternidad clandestina, donde nacieron al menos ocho bebés, de los cuales seis recuperaron su identidad. Los llantos de algunos de ellos los recuerdan hasta el día de hoy las sobrevivientes.

Negacionismo y necesidad de reparación

El documental se estrenó a pocos días del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora a las víctimas de la última dictadura argentina. En un momento en el que el presidente Javier Milei niega que haya habido 30 mil desaparecidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel promueve la teoría de los dos demonios, el mediometraje viene a dar luz en otro sentido.

“En el contexto socio-político actual, con un gobierno con expresos componentes negacionistas e incluso reivindicadores de la dictadura como el de Milei, hay un énfasis en la circulación de discursos que ponen en duda nuevamente el plan sistemático de violacion de derechos humanos implantado durante la dictadura. Creemos que el documental puede contribuir a desmitificar estos discursos con el relato de lo que vivieron Julieta y Fabiana por simplemente ser quienes son”, sostuvo Musso, técnica en Dirección de Fotografía y cámara cinematográfica por la Universidad del Cine.

Julieta Alejandra González

Julieta Alejandra González

La realización del documental contó con el acompañamiento de los tutores Eduardo Morales, Silvina Manguía y María Rosa Gómez, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales. “Este trabajo fue no solo nuestra tesis de grado, sino también una síntesis de todo nuestro paso por la carrera de Comunicación en particular y por la universidad pública en general, que tantas herramientas nos ha dado para seguir construyendo y abonando a la memoria de nuestro país”, compartió Olmos.

Por todo lo vivido, Julieta y Fabiana, en coincidencia con el activismo travesti trans, piden un reconocimiento. Se trata de una reparación monetaria para todas aquellas adultas mayores que vivieron violencia institucional. También reclaman por el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley Integral Trans, que busca garantizar la inclusión social del colectivo y el ejercicio pleno de sus derechos.

“Fuimos combatidas y no nos dejamos combatir porque seguimos luchando, seguimos creyendo en nosotras. Sé que todas mis compañeras que no están en este momento lo hubiesen hecho igual como lo estoy haciendo yo: dando información para que la gente sepa”, concluyó Fabiana.

Agustina Ramos

Agustina RamosFuente Agencia Presentes

Elsi San Martín, por Dan Damelio

Elsi San Martín, por Dan Damelio Por Miranda Carrete

Por Miranda Carrete

Fanny del Valle Chamorro Franco foto del 27/10/2022 Crédito: Pili Cabrera

Fanny del Valle Chamorro Franco foto del 27/10/2022 Crédito: Pili Cabrera Karina Pintarelli 14/10/2023 en Casa Leonor de Merlo Provincia de Buenos Aires. Crédito: Pili Cabrera

Karina Pintarelli 14/10/2023 en Casa Leonor de Merlo Provincia de Buenos Aires. Crédito: Pili Cabrera Mónica Ríos

Mónica Ríos

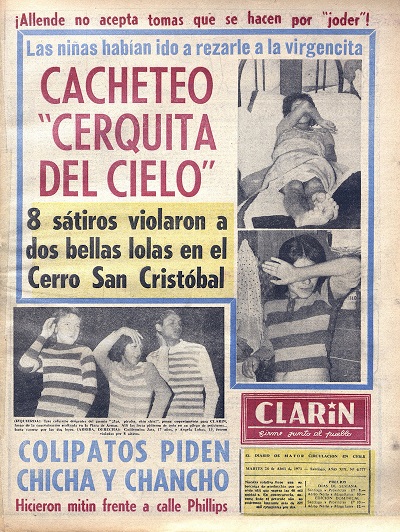

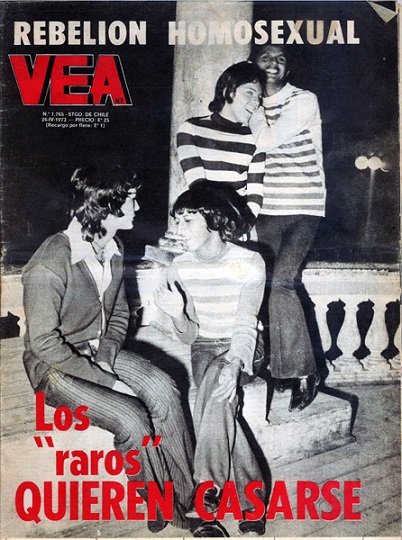

El periodista Víctor Hugo Robles, “el Che de los gays”, entrevista a les protagonistas de la primera protesta de la diversidad sexual que tuvo lugar el 22 de abril de 1973 en Santiago de Chile.

El periodista Víctor Hugo Robles, “el Che de los gays”, entrevista a les protagonistas de la primera protesta de la diversidad sexual que tuvo lugar el 22 de abril de 1973 en Santiago de Chile. Víctor Hugo Robles junto a La Medallita (al centro) y María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Víctor Hugo Robles junto a La Medallita (al centro) y María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La Medallita, organizadora de la primera protesta de la diversidad sexual en Chile, entrevistada por Víctor Hugo Robles en el documental ‘Las Locas del 73’

La Medallita, organizadora de la primera protesta de la diversidad sexual en Chile, entrevistada por Víctor Hugo Robles en el documental ‘Las Locas del 73’

(Pincha en las fotografías para agrandarlas)

(Pincha en las fotografías para agrandarlas) Marcela Di Monti entrevistada para ‘Las Locas del 73’ en su casa de Conchalí.

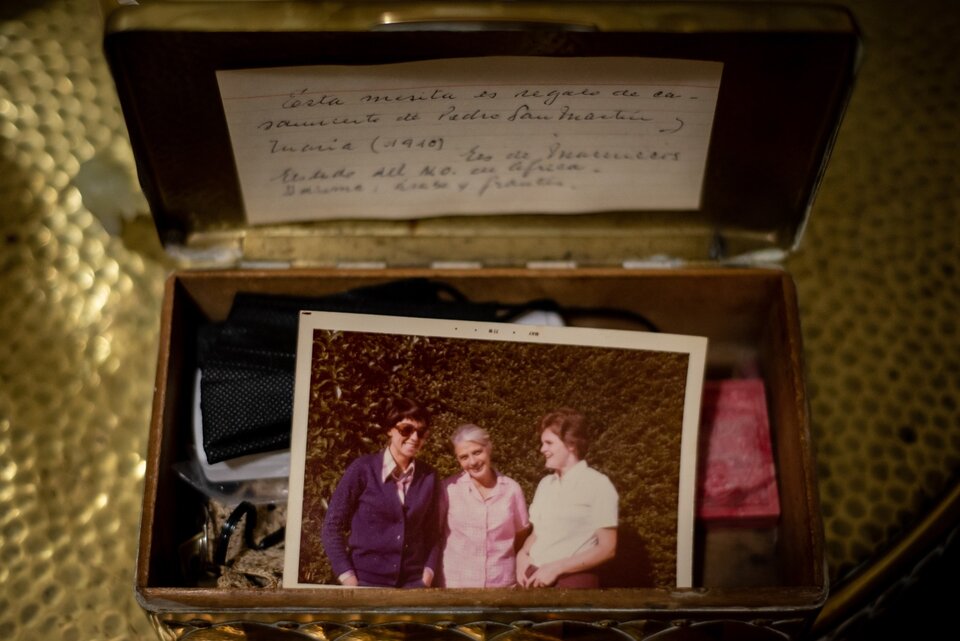

Marcela Di Monti entrevistada para ‘Las Locas del 73’ en su casa de Conchalí. Jorge Droguett, La Medallita, portando una foto histórica donde aparece en el centro vestida de azul.

Jorge Droguett, La Medallita, portando una foto histórica donde aparece en el centro vestida de azul. Marcela Di Monti junto a Víctor Hugo Robles en el Sitio de la Memoria del Estadio Nacional, centro de prisión política de la dictadura militar donde Marcela estuvo detenida en septiembre de 1973.

Marcela Di Monti junto a Víctor Hugo Robles en el Sitio de la Memoria del Estadio Nacional, centro de prisión política de la dictadura militar donde Marcela estuvo detenida en septiembre de 1973. Jalics: “Estoy reconciliado con los acontecimientos”

Jalics: “Estoy reconciliado con los acontecimientos”

Ivanna Aguilera.

Ivanna Aguilera.

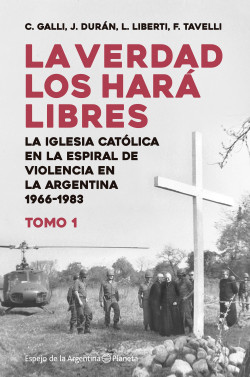

-¿Con qué complejidades te encontraste a la hora de escribir este libro?

-¿Con qué complejidades te encontraste a la hora de escribir este libro? -El informe Nunca Más que en su momento hizo la

-El informe Nunca Más que en su momento hizo la  –En el libro aparecen varios testimonios que dicen que para ellas la democracia comenzó con la Ley de Identidad de Género, en 2012. En la época de la dictadura la identidad no sólo no se respetaba, sino que había cuestiones correctivas. Por ejemplo, las violaciones sexuales y pelar la cabeza aparece en la mayoría de los relatos, y eso es violencia específica. Muchos dicen que no hubo una persecución específica pero sí hubo un sistema de persecuciones que empezaron a funcionar a mediados de los 50 y siguieron en la Ciudad de Buenos Aires hasta 1998 y en las provincias hasta entrado los 2000. Todos estos años en los cuales para muchas personas volvió la democracia para otras siguió existiendo una forma de persecución constante.

–En el libro aparecen varios testimonios que dicen que para ellas la democracia comenzó con la Ley de Identidad de Género, en 2012. En la época de la dictadura la identidad no sólo no se respetaba, sino que había cuestiones correctivas. Por ejemplo, las violaciones sexuales y pelar la cabeza aparece en la mayoría de los relatos, y eso es violencia específica. Muchos dicen que no hubo una persecución específica pero sí hubo un sistema de persecuciones que empezaron a funcionar a mediados de los 50 y siguieron en la Ciudad de Buenos Aires hasta 1998 y en las provincias hasta entrado los 2000. Todos estos años en los cuales para muchas personas volvió la democracia para otras siguió existiendo una forma de persecución constante.

Nora Cortiñas y Norma Castillo. Foto: cobertura de Agustina Ramos

Nora Cortiñas y Norma Castillo. Foto: cobertura de Agustina Ramos

Desde el movimiento LGBTI+ queremos visibilizar la historia de lucha de nuestro movimiento, por eso reivindicamos al Frente de Liberación Homosexual (FLH) que nos convocaba a amar libremente en un país liberado. Al mismo tiempo reclamamos por el derecho a la verdad, a saber que paso con las personas LGBTI+ detenidas desaparecidas, a conocer sus historias militantes y que se visibilice la represión que sufrieron por su orientación sexual e identidad de género.

Desde el movimiento LGBTI+ queremos visibilizar la historia de lucha de nuestro movimiento, por eso reivindicamos al Frente de Liberación Homosexual (FLH) que nos convocaba a amar libremente en un país liberado. Al mismo tiempo reclamamos por el derecho a la verdad, a saber que paso con las personas LGBTI+ detenidas desaparecidas, a conocer sus historias militantes y que se visibilice la represión que sufrieron por su orientación sexual e identidad de género.

Del blog de José Luis Modino:

Del blog de José Luis Modino: El gobierno bonaerense las reconoció como presas políticas

El gobierno bonaerense las reconoció como presas políticas

Ese año comenzaron a acompañar a Karina en su lucha el Observatorio de Género en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires, y las organizaciones NTD y Abogadxs por los Derechos Sexuales (AboSex). Esta última, en el 2015 había lanzado, junto a más de 200 organizaciones, la campaña “Reconocer es Reparar”. La iniciativa propone una ley que repare a las víctimas de la violencia institucional por motivo de identidad de género.

Ese año comenzaron a acompañar a Karina en su lucha el Observatorio de Género en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires, y las organizaciones NTD y Abogadxs por los Derechos Sexuales (AboSex). Esta última, en el 2015 había lanzado, junto a más de 200 organizaciones, la campaña “Reconocer es Reparar”. La iniciativa propone una ley que repare a las víctimas de la violencia institucional por motivo de identidad de género. “Es muy importante escuchar a las compañeras y que el Congreso de la Nación sancione el proyecto de ley Reconocer es Reparar para que esto dignifique y repare las experiencias de las compañeras travestis y trans”, afirma.

“Es muy importante escuchar a las compañeras y que el Congreso de la Nación sancione el proyecto de ley Reconocer es Reparar para que esto dignifique y repare las experiencias de las compañeras travestis y trans”, afirma.

Comentarios recientes