Día de los Santos: Morir como cristiano (M. del Pozo Garrigós)

Se llamaba Manuel, pero le llamábamos Garrigós, pues en Galicia todos era manolos. Le conocí en la Merced de Poio (Pontevedra), donde fui su profesor dos años (1969-1971). Él venía del noviciado, yo del Bíblico de Roma. Era algo mayor que yo, nacido y crecido en Madrid. Su padre era torero, luego apoderado de torero (de J. Bernardó). Su madre era dueña de una peletería.

Estudió medicina, aunque le faltaban alguna asignatura. Conoció a los mercedarios de la Buena Dicha (Silva 25, Madrid),entró en la Orden, hizo el noviciado y estudiaba teología en Poio. Era hombre de inteligencia y conversación, mas que de libros.

Atendía inmóvil en clase con ojos admirados, boli en la mano y media cuartilla en el pupitre. De vez en cuando apuntaba alguna idea y seguía escuchando. No necesitaba más, sabía lo que oía, sin necesidad de estudiar luego. De vez en cuando me decía “hablamos”, salíamos a la glorieta del naranjo y me preguntaba algunos temas que le parecían oscuros. Hablábamos, él opinaba en línea clásica, eso le bastaba.

Le interesó el sentido de la muerte, sobre la que tuve que escribirle después unas ideas-vivencias personales, cuando supo que moría, diciéndome que quería morir como cristiano.

| X.Pikaza

Morir sabiendo por qué moría, morir como cristiano

Conocía de primera mano el riesgo (dolor, sangre incluso belleza) de la muerte, desde niño, en el Madrid sitiado de la guerra, como hijo de familia de toreros, como estudiante de medicina y luego como aprendiz de teólogo (así me decía).

El año 1972 nos separamos, comunicándonos con cierta frecuencia, no por carta (no era hombre de escritos), sino por múltiples encuentros. Él se había ordenado de presbítero fue conventual (profesor, formador) en varios conventos del entorno de Castilla y Galicia. Yo empecé a enseñar teología en la Pontificia de Salamanca.

A finales del 1988 enfermó de gravedad, y supo desde el principio que era “cosa de muerte”. Me llamó a Verín (Orense) donde estaba y me dijo: “Me quedan unos meses, no puedo engañarme. Quiero que me digas qué es morir como cristiano, no como torero, ni como militar, ni de anciano… sino como cristiano”.

Así hablamos toda una tarde, bajo la inmensa higuera otoñal del convento de Verín. Me contó, le conté, nos contamos. No sacó ni un solo apunte. Al día siguiente, de mañana, cuando tomé el coche para Salamanca, me pidió: “Escríbeme cuatro o cinco páginas de eso que me has dicho. Me las mandas por correo, me quedan aún unos meses”.

Escribí unas páginas, se las mandé. Me llamó para darme gracias, diciéndome que había subrayado y “pintado” algunas líneas. “Quiero pensar en ellas”, nos vemos dentro de dos meses, si te parece en Madrid. Estaré por allí, debo despedir a mi madre”.

Así fue como pase con él una mañana de enero del año 1989, por la calle Arenal,en la casa de su madre donde estaba “descansando”. Me dijo que gustaría vivir todavía unos meses, recibir la muerte con las flores de la Pascua de Primavera. No pudo verlas, murió el 3 de febrero, la Pascua la celebró en cielo.

Tenía mis cinco folios coloreados y subrayados en la mesilla de noche. No hablamos apenas de ellos. Nos miramos mucho, yo sentí que todo estaba bien. Él me dio las gracias por haber sido su amigo, y también su profesor (¡sé algo más de teología, he leído un par de veces todos los evangelios…). Le dije que volvería al final del semestre. No pude volver para verle en vida. Murió antes.

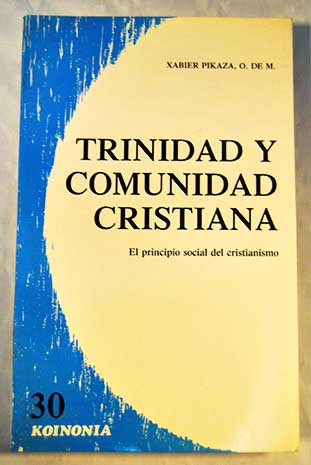

No sé qué pasó con aquellos cinco folios titulados “morir como cristiano”. No me atreví a pedírselos a su madre. No tenía copia, aunque sé que los había transcrito, caso de memoria, en el último capítulo de un libro titulado Trinidad y Comunidad Cristiana (Secretariado Trinitario, Madrid 1989, pags. 293-298), ya descatalogado, del que tengo algún ejemplar. Acabo de mirar, y veo que el libro ha sido “publicado” on line

No sé qué pasó con aquellos cinco folios titulados “morir como cristiano”. No me atreví a pedírselos a su madre. No tenía copia, aunque sé que los había transcrito, caso de memoria, en el último capítulo de un libro titulado Trinidad y Comunidad Cristiana (Secretariado Trinitario, Madrid 1989, pags. 293-298), ya descatalogado, del que tengo algún ejemplar. Acabo de mirar, y veo que el libro ha sido “publicado” on line

Para facilitar la tarea de alguno que tenga interés por esas páginas (¡que para mí son emocionantes, una parte de vida, mi relación más honda con Manolo Garrigós!) las transcribo aquí, con algunas leves correcciones y adaptaciones. Fueron y siguen siendo mi experiencia de “morir como cristiano”, a través de mi hermano, alumno y, sobre todo, amigo Manuel del Pozo Garrigós.

MORIR COMO CRISTIANO. PARA M. DEL POZO GARRIGÓS

(Dios de vivos, Dios Padre)

Martín Heidegger había definido al hombre como ser para la muerte. Pero nosotros podemos y debemos definirlo como ser para la vida, en la línea de Sab 2,23 (Dios creó al hombre para la inmortalidad), conforme a la palabra de Jesús en Mc 12, 27, donde se presenta a Dios como Dios de vivos, no de muertos.

El Dios cristiano es Dios de vivos porque es Padre en un sentido muy profundo, principio y fin de todo lo que existe. Es Padre originario porque da la vida, en gesto de confianza y libertad: nos capacita para ser y realizarnos dentro de este mundo conflictivo, amenazado por la herida del dolor y de la muerte. Así nos acompaña, a lo largo de un camino que resulta muchas veces enigmático e hiriente, como Padre amigo que nos permite ser y nos alienta en medio de los riesgos de la historia. Pero Dios es, a la vez, Padre final.

Los padres de este mundo dan la vida y normalmente nos ayudan y acompañan mientras somos aún pequeños. Pero a veces nos dejan solos, luego mueren normalmente antes que nosotros y nos dejan solos del todo, de manera que debemos morir sin su asistencia. El Padre Dios es diferente: nos ha dado vida en el principio, nos acompaña en el camino y nos espera al final, de tal manera que su paternidad se define del modo más profundo precisamente aquí, en la línea de frontera de la muerte. En un nivel de experiencia cristiana, Dios se muestra plenamente como Padre porque nos recibe tras el velo de la muerte, nos acoge y resucita, como indica Rom 1, 3-4.

Jesús murió, porque era un hombre… Pero, al mismo tiempo, sintió y vivió tiempo la muerte como trance de dolor y abandono. Le dejaron solo todos sus amigos, sólo unas mujeres amigas, con la madre, le miraban y lloraban de lejos, no podían acercarse más, era guerra, habia soldados.

Jesús sintió, además, en otro sentido mas hondo, que le abandonaba el mismo Dios, y así le preguntó, con las palabras de un salmo que sabia de memoria: «¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?» (Sa 22,2; Mc 15, 34).

Jesús sintió, además, en otro sentido mas hondo, que le abandonaba el mismo Dios, y así le preguntó, con las palabras de un salmo que sabia de memoria: «¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?» (Sa 22,2; Mc 15, 34).

Esas palabras fueron el comienzo y clave de una conversación dolorida, entrañable, que mantuve ante el lecho de la muerte con mi amigo Manuel del Pozo Garrigós, a principios del año 1989. Me dijo que esperaba seguir vivo cuando salieran las primeras flores de la primavera en el huerto pequeño que podía tras el cristal de su ventana.

Pero no llegó a verlas en la tierra. Falleció poco después en Madrid, un frío 3 de febrero de 1989. Su recuerdo, con las palabras que entonces nos dijimos, me ayudan entender y asumir mejor el misterio de la muerte en Cristo. Hablamos de la humanidad más honda de Jesús, que había cargado hasta el final con nuestro sufrimiento, padeciendo nuestra angustia y soledad ante la muerte.

En cierto sentido, también nosotros, situados ante ella, debemos asumir y recorrer hasta el final su experiencia de soledad, el misterio más profundo del fracaso: ¿Por qué me has abandonado? (Mc 15, 34, cf Sal 22, 2). ¿Para qué ha sido la vida, si al final debe acabarse? ¿para qué la luz del cielo y la esperanza de su reino si al final nos doblegamos, impotentes, ante el peso del dolor, ante el cansancio de la muerte?

(Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu)

Pero Manuel me dijo: No me hables más de esas palabras de abandono; ya he pensado en ellas, con ellas he sufrido y he rezado, ahora quiero que me expliques otras, las de otro evangelio que dice “en tus manos encomiendo mi espíritu”

Y así fue como volvimos a comentar palabras del mismo Jesús, tomadas de Sal 31, 6: Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu (Lc 23, 46).

Jesús ya no dice Dios mío, Dios mío, como en Mc 15, 34, sino Padre, Padre-Madre, que es la primera palabra de los niños, cuando nacen a la vida. Antes de encontrar su propia libertad y de asumir la realidad y fatiga de su vida, el niño encuentra-asume el cariño de sus padres. La sonrisa y cercanía de la madre le introduce en el misterio de la vida como gracia. La norma y ley del padre le despiertan a la urgencia de la propia libertad.

También Jesús había comenzado a conjugar su vida con estas dos palabras y con ellas quiso terminar su vida, diciendo Padre, padre-madre.

Llevando hasta el final su experiencia israelita, María, su madre, con José, su padre, le han habían colocado ante las puertas del misterio superior, ante el l rostro dulce y fuerte, cercano y exigente, de Dios Padre que le asiste y le sostiene desde el cielo interior y superior de su vida.

Por eso un día, casi niño, para ratificar su experiencia y camino israelita, sus padres le llevaron al templo de Jerusalén, donde Jesús por un tiempo se “perdió” (se hizo perdidizo, con los doctores del templo de Dios). Precisamente allí, y ante los ojos suplicantes y llorosos de María que le buscaba atribulada, con José, su padre, Jesús respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que he de ocuparme de las cosas de mi Padre de los cielos?» (Lc 2, 49).

Las cosas del Padre ocuparon a Jesús hasta un extremo insospechado de emoción de vida, de comunicación de amor en libertad completa, en gozo supremo, en entrega y sacrificio. Por el Padre ha renunciado a casa y bienes, ha salido por los campos, ha vivido en los caminos, anunciando la palabra del reino y reflejando así la presencia de Dios Padre, siendo amigo de enfermos y pobres, de mujeres y niños, de todos.

De esa forma, sin más tarea que amar hasta perderse y encontrarse en el templo superior de sus amigos enfermos, pobres, niños… Jesús cumplió la voluntad del Padre. Esa experiencia de amor humano, esa obediencia a Dios Padre ha sido su comida y su bebida, su amor y su riqueza (cf. Jn 4, 34).

Por amor a los hombres, inmerso en el amor del Padre, Jesús ha padecido y ha soñado, ha trabajado y ha querido, ha proyectado su esperanza de Reino, ha realizado hasta el final su tarea de hombre, que es tarea de amor, hasta amar de tal manera que ha debido fracasar y morir joven (al menos en lo externo).

(Morir como cristiano, en las manos del Padre).

Así también, después de haber vivido y amor, en libertad de espíritu, libre como el viento, fuerte como toro de lidia, débil como flor que en unos días se consume, también él Manuel del Pozo, hijo de torero, se hallaba dispuesto a morir en plena juventud, quizá un poco mayor que Jesús, cuando murió, pero igualmente joven e inocente, ilusionado ante la vida, sin poder cumplir sus más hondo deseos (ni siquiera el de ver las flores de la primavera del 1989 tras su ventana).

Fue entonces cuando, llegado hasta el final de su camino, habiendo repartido su amor y su existencia de tal forma que ya no tenía absolutamente nada para sí, Jesús pudo decir para siempre: ¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! Y así lo repetía Manuel Garrigós en su lecho de próxima muerte.

Del Padre ha recibido la existencia, al Padre se la entrega, sabiendo que la pone en buenas manos, en un gesto existencial supremo de felicidad y dolor, de confianza y de miedo entrañable, para romper así la tela del encuentro pleno con la Vida, en el Trance supremo del despojo enriquecido en manos de Dios Padre. Si Jesús no hubiera muerto nunca hubiéramos sabido la hondura de su entrega, la fuerza radical de su confianza. Antes había creído con palabras, con gestos que podrían entenderse como fingidos. Ahora cree con la propia entrega de su vida.

Elevado sobre una muchedumbre hostil, desde el acoso de la gente que le grita, le desprecia o mata, en la impotencia de su cuerpo clavado a la agonía, Jesús sabe decir su gran palabra. Escucha así la voz de Dios que le atrae y llama, como imán irresistible. Escucha y le responde: Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu.

Sólo de esa forma, la muerte pudo convertirse para él en cuna y gozo de nuevo nacimiento. Está en las manos de los hombres: en manos de Israel que le denuncia, de Roma que le mata: en manos de soldados y bandidos, de jueces y verdugos… Clavado de una cruz que le perfora los pies y las manos, con una sed de amor y vida, dolor y angustia que perfora su alma…, con un dolor terrible que le va poseyendo y le muerde, de manera inexorable.

Maniatado, atormentado, aterrado, destruido, amordazado está Jesús. Y sin embargo sabe descubrir y recibir el brillo de otras manos de poder omnipotente y cariñoso que le acogen y le acunan, le acarician, le sostienen y consuelan. ¡Las manos de Dios Padre, a quien le dice: en tus manos encomiendo mi Espíritu!.

Éstas son ya manos sanadores de su madre, que le acogió de niño y le acunó en su pecho, unas manos creadoras, como aquellas que supo pintar Miguel Ángel en la cúpula de la Capilla Sixtina, al dibujar la creación. Son manos que dicen: ¡vive! y dan la vida. Manos de una madre que acoge y acaricia al niño herido; manos de amigo que abraza, manos de amor enamorado, de aliento y esperanza…

(El tiempo de los ruegos y peticiones ha pasado)

Pues bien, todas estas manos culminan y se expresan en las manos de Dios Padre a quien Jesús entrega su existencia. Por eso, colocado en una cruz, como Hijo pronto ya a nacer, en los dolores del más alto nacimiento del Calvario, Jesús llama a Dios (al Dios que le ha abandonado), diciéndole: en tus manos de vida entrego mi espíritu. Nada pide, nada exige, nada ruega.

El tiempo de los ruegos y las peticiones ha pasado. Ahora, en la línea de la muerte, sólo queda una palabra: ¡en tus manos encomiendo mi persona! Así, al final de su camino, ya no aduce nada: no se defiende ante Dios, no justifica sus trabajos, sus dolores o sus penas. No es tiempo de andarse defendiendo, ni de confesar pecados, ni de pedir perdón… Es simplemente tiempo de decir: Aquí estoy, porque tú me has llamado.

Por encima de sí mismo, Jesús ha creído y cree en el misterio de vida de Dios Padre. Por eso le entrega su persona. Por eso su palabra sigue y dice: en tus manos encomiendo mi Espíritu. Espíritu significa varias cosas: es la vida y la persona, es el aliento más profundo, el amor y la esperanza. Todo eso, todo lo que ha sido y lo que ha hecho, su presente, su pasado, su persona, persona, su futuro, aquello que ha de ser, lo pone Jesús muriendo en manos de Dios Padre.

En primer lugar, se ha puesto él mismo. Gota a gota ha derramado la sangre de su vida, sorbo a sorbo ha consumido el cáliz de su muerte. Y al final, en el vacío pleno, cuando ya no tiene nada, cuando sólo le ha quedado un soplo de impotencia, lo coloca y se coloca en manos de Dios Padre. Precisamente aquí, donde parece que no hay nada, estalla poderoso el milagro de la vida, como el soplo de Dios que estremeció en el monte a Elias (cf 1 Rey 19, 11 ss), como aliento creador del paraíso (cf. Gen 1 2).

(Triunfo de Dios sobre la muerte)

Sobre el valle de la seca y descarnada muerte, donde parece que no somos más que un manojo de huesos descarnados (cf. Ez 37), sopla el aire de la vida que todo lo remueve, que recrea todo lo que existe. Jesús ha entregado en manos de Dios Padre un aliento casi imperceptible de muerte que se apaga. Ya no puede darle nada. Pues bien, en ese mismo aliento que parece ya acabado actúa la fuerza creadora de Dios, está el Espíritu de vida que triunfa de la muerte, está el camino de la pascua, está la nueva creación de Dios que resucita a los que mueren.

La muerte de Jesús ha sido el triunfo de Dios sobre la muerte, el nacimiento de la vida nueva que perdura para siempre. En el principio Dios quiso crear a los hombres del barro de la tierra, del camino inconsciente de la vida de este cosmos. Pues bien, ahora al final, Dios nos recrea y resucita desde el mismo pasado personal de nuestra historia: renacemos desde Dios, pero partiendo de aquello que hemos sido sobre el mundo.

Esto es lo que muestra y nos enseña el Dios de Jesucristo. Los fieles de las viejas religiones cósmicas pensaban que la vida (su vida) se encontraba encadenada en el gran ciclo de la muerte y los renacimientos de este cosmos. Los iniciados de las religiones místicas se esfuerzan por librarse de la gran cadena de las reencarnaciones, rompiendo de esa forma el ciclo de la vida sobre el mundo, retornando de nuevo a lo divino.

Nosotros, los cristianos hemos descubierto que la vida es don que Dios gratuitamente nos ha dado para realizarnos, siendo aquello que somos, de manera personal, individual, sobre la tierra. Ciertamente, somos comunión. De la unidad comunitaria de unos padres hemos procedido. En comunión de diálogo y amor hemos venido realizando la existencia. Pero al fin descubrimos también que estamos solos: hemos sido llamados para realizar en soledad la decisión más persona], aquella de la fe y entrega plena de la vida, en el trance de la muerte.

Por eso, un teólogo genial, llamado Duns Escoto, del que os hablaba en mis clases, definía a la persona como soledad final, definitiva (solitudo radicalis) en la absoluta presencia y compañía de Dios. En esta soledad radical nos situamos por la muerte, unidos a Jesús, el Cristo. En esa soledad, desde la entraña de una vida que hemos ido haciendo, en gesto de confianza, para ver al fin cómo nos deshacen de ella, podemos confiarnos en manos de Dios Padre, expresando así la fe de un modo pleno. Precisamente ahora, en el momento de la muerte, podemos confesar o señalar: ¡yo creo en alguien que es más grande que mi vida!

(No “creo” en la naturaleza que rueda y gira…)

No creo en la naturaleza que rueda, gira y vuelve a ser la misma. Tampoco creo en la inmortalidad de un alma que es divina en sí y tiene derecho de existir por siempre, en ámbito de cielo. Desde el fondo de mi propia finitud y mi impotencia, siendo por mi mismo carne de muerte, creo en Dios que es Padre: creo en aquel Padre que me acoge, me transforma y me recrea precisamente en el abismo impenetrable de la muerte.

Esto es lo que creo por Jesús, porque él ha hecho con nosotros (por nosotros) la experiencia de la muerte. No se ha limitado a nacer sobre la tierra, demostrando así que todo nacimiento (¡Navidad!) tiene un momento que es divino. Tampoco se ha limitado a caminar sobre la tierra, curando y animando a los enfermos, para señalar así que todo amor por los pequeños es sagrado.

Jesús ha hecho algo más que todo eso: Se ha introducido en el abismo de la muerte. Mejor dicho, le han introducido a la fuerza en la fosa de la muere, allí donde parece que reinaba por los siglos el fracaso de la vida y el pecado de los hombres, en la cruz, en el sepulcro del Viernes Santo. Pues bien, en ese abismo de pecado y abandono de los hombres, ha mostrado y realizado Jesús su misterio de amor pleno, divino: En las manos de Dios ha nacido para todos, en amor, en resurrección, en vida.

Porque Jesús no ha muerto sólo por ser hombre (como todos), sino por ser Hijo de Dios sobre la tierra, introduciendo el mismo amor de Dios (eterno, infinito) en las entrañas de su muerte. Por eso, los hombres no morimos nunca solos, arrojados sobre el mundo, abandonados. Morimos con el Hijo de Dios que se ha entregado por amor, en manos de Dios Padre, penetrando de esa forma en el camino del misterio divino, para que así podamos penetrar con él, diciendo al Padre: en tus manos encomiendo mi persona.

(Morir con Jesús)

Así podemos concretar nuestro argumento. Ya hemos dicho que sólo por la muerte demostramos del todo nuestra fe, de tal manera que podemos cumplir la gran palabra de amar a Dios «con todo el corazón, la vida y pensamiento» (cf. Mc 12, 30). Pues bien, ahora podemos añadir: sólo por la muerte nos unimos al gesto de la entrega de Dios Hijo que se pone, confiada y totalmente, en manos de Dios Padre.

Morimos con Jesús, con él estamos de algún modo ya crucificados (cf. Rom 6); por eso resucitaremos con él, actualizando en nuestra vida el misterio de Dios que es vida que triuna de la muerte. Según eso, la resurrección puede entenderse como plenitud y cumplimiento de aquello que vivimos por la muerte.

El cielo no es un tipo de espacio superior o más perfecto donde penetramos cuando el alma se encuentra ya madura, transparente. El cielo es Dios, el mismo amor intradivino, de Dios que es Padre y Madre, Hijo y espíritu de vida, en que nosotros venimos a insertarnos, con Jesús, por medio de la muerte. La muerte nos sitúa, de esta forma, ante el enigma de Dios, que se transforma y se revela así en misterio de gracia y nuevo nacimiento.

Ciertamente, la muerte es un enigma, una pregunta abierta que ningún poder del mundo logra silenciar ni responder. Sobre todos los proyectos y problemas de los hombres, sobre todas las justicias e injusticias de la historia, viene planeando la sombra de la muerte, como signo de interrogación que nunca resolvemos. Por eso, al fin de un argumento retorcido por la lucha de la vida, en nombre de todos los que sufren sobre el mundo, san Pablo exclamaba: ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? (Rom 7, 24).

Cuerpo es aquí la misma condición de una existencia dividida, limitada, dominada por las fuerzas de una ley que esclaviza, que mata. ¿Quién me librará de esta manera de vivir que es muerte? Pues bien, el mismo Pablo ha respondido triunfador, hablando de la gracia de la vida de Dios, que actúa en Cristo (Rom 7, 25). Así acaba diciendo: ¡ Cristo mismo se expresa y vive en mi existencia de muerte (cf Gal 2, 20-21), superando en mí la angustia de la vida!

Ciertamente, en un nivel de mundo, tengo que morir, igual que mueren los otros animales y vivientes de la tierra (cf 1 Cor 15, 35 ss). Pero, a medida que ese cuerpo externo va muriendo, descubro en mi interior un potencial de vida más intensa (cf 2 Cor 5, 1-2).

Siembro mi semilla en corrupción, en formas limitadas de este mundo; por la fuerza del Espíritu de Cristo vengo a recoger vida incorruptible (cf 1 Cor 15, 42-43).

Este es el misterio de Jesús, la fuerza de su Espíritu. Por eso puedo confesar con Pablo: «para mí vivir es Cristo y la muerte una ganancia (pues me asocia más profundamente a Cristo); pero vivir en este mundo significa para mí que aún puedo conseguir más fruto (sobre todo en el servicio a los demás); por eso no sé lo que pedir. Estas dos cosas me empujan. Tengo el deseo de morir y estar con Cristo, porque esto es lo mejor. Sin embargo, quedarme en este mundo resulta más valioso por vosotros» (Flp l, 21-24).

Pablo pedía para sí más tiempo para vivir, si Dios así lo quería. Yo sé que tú también, Manuel (¡tienes el nombre de Jesús!) le pides un poco de tiempo más. Pero, al mismo tiempo le dices, le has dicho: en tus manos encomiendo mi Espíritu, llévame cuando tu quieras.

Este es desde ahora el verdadero argumento de tu vida y de tu muerte. Bueno es morir, porque en la muerte te unes a Cristo y puedo descubrir al Padre en el Espíritu. Pero bueno y muy bueno sería que viviera más en este mundo, para gozo tuyo, para bien de tus amigos, alumnos, compañeros…

Bueno es vivir, pero también es bueno morir, pero sabiendo que tanto vivir como morir son cosas secundarias. Lo que importa es vivir y/o morir en amor, según la buena nueva de Jesús, de manera que en la vida y en la muerte se refleja la existencia de Jesús en nuestra misma forma de existencia.

De esa forma, la muerte que era enigma se convierte ya en misterio: es un momento primordial de tu encuentro con el Cristo. Sólo por la muerte nos unimos con Jesús hasta el final, en una especie de unidad sacramental donde culminan todos los restantes sacramentos de la iglesia: devolvemos la existencia al Padre y nos ponemos con Jesús en manos de su gracia (de su Espíritu).

(No hace falta saber más)

Una vez que hemos llegado aquí es mejor no seguir imaginando demasiado. Ciertamente, la simbólica cristiana nos ha hablado del cielo (encuentro con Dios) y del infierno (fracaso de la vida que se pierde) en términos a veces muy concretos, muy materialistas. Pues bien, pensamos que a ese plano es mejor no imaginarnos demasiado. Confiamos en Dios y le dejamos ser Padre, en plenitud, en el momento final de nuestra muerte, poniéndonos del todo entre sus manos.

Creemos en Jesús y agradecemos su presencia y compañía en el momento de la muerte, sabiendo que nuestro dolor es su dolor (cf Mt 25, 31-46) y su victoria será nuestra victoria; por eso, nuestro cielo se define como presencia de su pascua en nuestra propia vida de creyentes ya resucitados.

Vivimos, finalmente, en el Espíritu; por eso penetramos en su espacio de amor y gratuidad y le dejamos que se exprese como vida radical de nuestra vida. Esto es el cielo: es el misterio trinitario, la presencia transformante de Dios en nuestra vida. Este cielo no está fuera de la muerte, como algo que pudiera desligarse de ella. El cielo empieza aquí, es tu vida, en mi vida de amigos, que decimos: “Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo

Ciertamente, el cielo pertenece al futuro de Dios que nos vincula a la pascua de Jesús y nos transforma para siempre con su Espíritu. Pero ese cielo del futuro resulta inseparable del camino del reino que vamos recorriendo, como dice el evangelio. Creer en el cielo (reino futuro) significa estar comprometido a construir espacios de amor y de justicia en el presente.

Comentarios recientes